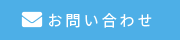

養殖育成促進装置

全海洋面積の0.1%でありながら漁獲量は世界の50%を占めると言われる

湧昇流海域の流体力学的現象(ラングミュア循環流)を

養殖場に少ないエネルギーコストで再現し、水温躍層の除去、

充分な深層へのローコストの酸素曝気、それによる底質の健全化

育成槽内の水流の最適化を実現し育成の促進、死亡率の低下を実現します。

湧昇流海域の流体力学的現象(ラングミュア循環流)を

養殖場に少ないエネルギーコストで再現し、水温躍層の除去、

充分な深層へのローコストの酸素曝気、それによる底質の健全化

育成槽内の水流の最適化を実現し育成の促進、死亡率の低下を実現します。

全海洋面積の0.1%でありながら漁獲量は世界の50%を占めると言われる湧昇流海域の流体力学的現象(ラングミュア循環流)を養殖場に少ないエネルギーコストで再現し、水温躍層の除去、充分な深層へのローコストの酸素曝気、それによる底質の健全化育成槽内の水流の最適化を実現し育成の促進、死亡率の低下を実現します。

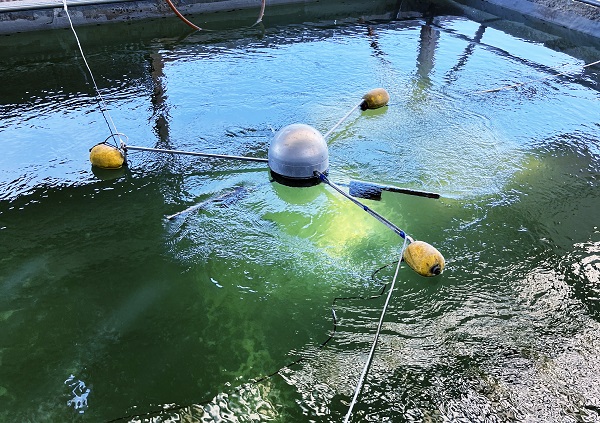

養殖育成促進装置の基本原理

Langmuir circulation

ラングミュア循環流

湖沼において水温の鉛直分布が吹送流によって一様化することは古くから示唆され、これが、ラングミュア循環流によるものであるとされている。風のために水面が移動し、他の場所の水がこれを補うかたちで生じる流れ(風成循環)は、水平循環流から鉛直循環流を生成する。海洋ではこの働きを、海水を下層から汲み上げたり、下層に押し込んだりしているのでエクマン輸送と称する。この様な海洋・湖沼における風が起こす自然現象を少ないエネルギーで人工的に再現し、養殖の育成効率を改善するのが養殖育成促進装置である。

ラングミュア循環流

湖沼において水温の鉛直分布が吹送流によって一様化することは古くから示唆され、これが、ラングミュア循環流によるものであるとされている。風のために水面が移動し、他の場所の水がこれを補うかたちで生じる流れ(風成循環)は、水平循環流から鉛直循環流を生成する。海洋ではこの働きを、海水を下層から汲み上げたり、下層に押し込んだりしているのでエクマン輸送と称する。この様な海洋・湖沼における風が起こす自然現象を少ないエネルギーで人工的に再現し、養殖の育成効率を改善するのが養殖育成促進装置である。

-

養殖育成促進装置による水底への酸素供給による好気性分解での底質の変化

養殖育成促進装置による水底への酸素供給による好気性分解での底質の変化

養殖用水車には無い機能として、養殖育成促進装置の好気性分解の促進が有る。水質の改善は元より、養殖槽底質の好気性分解が進んでいて中心部分に残る泥土も、硫化水素等の匂いも無い、また底質からの有害なガスによる育成物の死亡は激減する。 -

ラングミュア循環流の概念図

ラングミュア循環流の概念図

【公開番号】特開2015-182076(P2015-182076A)

養殖育成促進装置の優位性

-

養殖育成促進装置

育成に影響する音・静粛

死亡率・9割以上生存

水温躍層、消去できる*

育成効果・非常に高い

電力コスト非常に低い、

(養殖用水車1台の25分の1以下)

給餌は全層に分布する

酸素は水底を含めた全層に分布。好気性分解が促進され水質も良好 -

養殖用水車

育成に影響する音・騒音

死亡率・半数死亡

水温躍層・消去できない

育成効果は低い

電力コストは高い

給餌の全層分布は無い

酸素は上部に分布し水底は酸欠し、好気性分解は無く水質は悪化する

養殖育成促進装置の成長率の優位性

0.008gの稚エビを7月に投入、養殖用水車を対照実験で、8ヶ月後の重量の変化を示す。

結果 養殖育成促進装置は養殖用水車に比べ、平均で3倍以上の成長促進効果が観られる。 また育成率が高い夏場の高温期を養殖用水車にした場合、後に養殖育成誘導装置に 切り替えても平均で50%程度、育成が減衰する現象も観られた。 今後も養殖育成促進装置で一貫して育成した場合、12ヶ月経過した時の重量は、経験上 30gを超えると推測され、しかも養殖育成促進装置、1台の総電力消費量は、 およそ養殖用水車1台の25分の1相当で、非常に費用対効果が高い装置と言える。

結果 養殖育成促進装置は養殖用水車に比べ、平均で3倍以上の成長促進効果が観られる。 また育成率が高い夏場の高温期を養殖用水車にした場合、後に養殖育成誘導装置に 切り替えても平均で50%程度、育成が減衰する現象も観られた。 今後も養殖育成促進装置で一貫して育成した場合、12ヶ月経過した時の重量は、経験上 30gを超えると推測され、しかも養殖育成促進装置、1台の総電力消費量は、 およそ養殖用水車1台の25分の1相当で、非常に費用対効果が高い装置と言える。

-

稚エビ養殖水車

3.30g 養殖水車 -

稚エビ7月~8月

5.94g 養殖水車7月~8月 養殖水車

9月~養殖育成誘導装置 -

稚エビ養殖育成誘導装置

10.79g 養殖育成誘導装置 -

実験場

熊本県上天草市

農林水産省・九州農政局指定

6次化産業総合化事業計画

企画運営委員

株式会社オールブルー上天草

車海老養殖場

使用水槽 7槽

(120t・H1.6m/W20m×20m)

2021/7~2022/3

実証実験・DATA アワビの育成促進 稚貝から210日経過時

音のストレスに耐性の低い貝類に、静粛な養殖育成促進装置の音からの死亡率の低下と、湧昇流の形成による養殖槽の水流の

鉛直循環での十分な酸素供給、好気性分解による水質環境の

向上は元より、動を基本あまり行わない(冬季は特に動かない)

貝類に対し鉛直循環による、均等な餌の分布は効率的な給餌

効果を惹起し、3倍の育成効果を生み、通常3年かかる育成期間を1年半に短縮し(成長の早い物なら1年で出荷が可能)餌代は

半減、生産量は2倍、養殖場の最大の課題で有る電力コストは

1台、月額¥302-で(15Wの場合)まさに未来の養殖環境を提供

する標準装置となり得ます。

鉛直循環での十分な酸素供給、好気性分解による水質環境の

向上は元より、動を基本あまり行わない(冬季は特に動かない)

貝類に対し鉛直循環による、均等な餌の分布は効率的な給餌

効果を惹起し、3倍の育成効果を生み、通常3年かかる育成期間を1年半に短縮し(成長の早い物なら1年で出荷が可能)餌代は

半減、生産量は2倍、養殖場の最大の課題で有る電力コストは

1台、月額¥302-で(15Wの場合)まさに未来の養殖環境を提供

する標準装置となり得ます。

音のストレスに耐性の低い貝類に、静粛な養殖育成促進装置の音からの死亡率の低下と、湧昇流の形成による養殖槽の水流の鉛直循環での十分な酸素供給、好気性分解による水質環境の向上は元より、動を基本あまり行わない(冬季は特に動かない)貝類に対し鉛直循環による、均等な餌の分布は効率的な給餌効果を惹起し、3倍の育成効果を生み、通常3年かかる育成期間を1年半に短縮し(成長の早い物なら1年で出荷が可能)餌代は半減、生産量は2倍、養殖場の最大の課題で有る電力コストは1台、月額¥302-で(15Wの場合)まさに未来の養殖環境を提供する標準装置となり得ます。